障害者雇用の現状と課題|民間企業が行うべき対策とは?

更新日:2025年03月13日

厚生労働省が公表した集計結果によると、民間企業が雇用する障害者数は、21年連続で過去最高を更新しています。一方で、法定雇用率を達成した企業の割合は46.0%と半数に達していません。では、障害者雇用にはどのような課題があるのでしょうか。企業が行うべき対策と合わせて解説します。

目次

障害者雇用の現状

厚生労働省が公表した「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」や「令和5年度 障害者雇用実態調査の結果」によると、民間企業における障害者雇用の現状は、次のようになっています。

雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合(*1

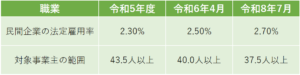

障害者雇用促進法では、従業員が一定数以上の事業主に、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務が定められています。現在の民間企業の法定雇用率は2.5%ですので、常用労働者数が40.0人以上の企業は、障害者を1人雇用しなければなりません。

常用労働者数が40.0人以上の民間企業に雇用されている障害者の数は、677,461.5人で、前年より35,283.5人増加(前年比+5.5%)で、21年連続で過去最高を更新しています。

そのうち、身体障害者は368,949.0人(前年比+2.4%)、知的障害者は157,795.5人(前年比+4.0%)、精神障害者は150,717.0人(前年比+15.7%)と、いずれも増加しています。特に伸び率が高かったのは精神障害者の雇用です。

実雇用率は2.41%で、13年連続で過去最高を記録していますが、一方で法定雇用率達成企業の割合は46.0%と前年の50.1%から4.1ポイント低下しています。

企業規模別の状況 (*1

企業規模別で実雇用率を見ると、常用労働者数が40.0~43.5人未満規模の企業は2.10%、43.5~100人未満で1.95%、100~300人未満で2.19%、300~500人未満で2.29%、500~1,000人未満で2.48%、1,000人以上で2.64%となっており、1,000人以上規模の企業で、実雇用率が法定雇用率を上回っています

産業別の状況 (*1

産業別で実雇用率が高いのは、「医療・福祉」で3.19%と法定雇用率を上回っています。他に実雇用率が高い産業は「生活関連サービス業、楽業」は2.50%、「運輸業、郵便業」は2.45%です。

賃金の状況 (*2

身体障害者の1ヵ月の平均賃金は23万5千円で、 週所定労働時間別にみると通常(30時間以上)は26万8千円、20時間以上30時間未満は16万2千円、10時間以上20時間未満は10万7千円、10時間未満は6万7千円です。

知的障害者の1ヵ月の平均賃金は13万7千円で、 週所定労働時間別にみると通常(30時間以上)は15万7千円、20時間以上30時間未満は11万1千円、10時間以上20時間未満は7万9千円、10時間未満は4万3千円です。

精神障害者の1ヵ月の平均賃金は14 万9千円で、 週所定労働時間別にみると通常(30時間以上)は19万3千円、20時間以上30時間未満は12万1千円、10時間以上20時間未満は7万1千円、10時間未満は1万6千円。

発達障害者の1ヵ月の平均賃金は13万円で、 週所定労働時間別にみると通常(30時間以上)は15万5千円、20時間以上30時間未満は10万7千円、10時間以上20時間未満は6万6千円、10時間未満は2万1千円でした。

法定雇用率の段階的引き上げ

令和5年度に2.3%だった障害者の法定雇用率は、令和6年4月に2.5%に引き上げられ、令和8年7月にはさらに2.7%となります。これにより常用労働者数が37.5人以上の企業は、障害者を1人雇用しなければなりません。

また、除外率が令和7年4月1日から業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。(現在の除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外)

*除外率とは、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度

障害者雇用における課題

「令和5年度 障害者雇用実態調査の結果」によると、企業が障害者を雇用するに当たっては、次のような課題があると感じています。

身体障害者を雇用する際の課題については、63.0%が「ある」と回答し、「会社内に適当な仕事があるか」が77.2%と最も多く、次いで「職場の安全面の配慮が適切にできるか」が 47.4%、「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」が 41.7%と多くなっています。

知的障害者では66.1%が「ある」と回答し、「会社内に適当な仕事があるか」が79.2%、次いで「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」が51.6%、「採用時に適性、能力を十分把握できるか」が40.0%。

精神障害者では66.2%が「ある」と回答し、「会社内に適当な仕事があるか」が74.2%、「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」が 49.6%、「採用時に適性、能力を十分把握できるか」が42.2.%。

発達障害者では65.3%が「ある」と回答し、「会社内に適当な仕事があるか」が76.9%、「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」が49.7%、「採用時に適性、能力を十分把握できるか」が42.9%となっています。

また、入社後の定着率の低さも障害者雇用が進まない要因と考えられてます。

障害者雇用に向けて企業が行うべき対策

障害者の法定雇用率が、令和8年7月から2.7%に引き上げられますが、今後もさらに引き上げられることが予想されます。障害者雇用を進めるにあたって、企業はどのような対策を行うことができるのでしょうか。

障害者雇用への理解を深める

「令和5年度 障害者雇用実態調査の結果」によると、多くの企業が障害者雇用に対して「障害者を雇用するイメージがない」や「会社内に適当な仕事があるか」という課題を感じています。

この課題を解決するには、障害者雇用について理解を深める必要があります。まずは、支援機関に障害者雇用をどのように進めたらよいのか相談してみましょう。

障害者雇用の支援機関

障害のある方がどのような仕事ができるか知るには、障害者を雇用している他の企業を見学したり、特別支援学校などを見学すると良いでしょう。

障害のある方が従事する仕事を選定する

障害のある方を受け入れる配属や業務内容を検討しましょう。業務内容と障害者の特性がマッチしていない場合には、雇用後の早期離職につながる可能性があります。

職場の定着や活躍を図るには、障害のある方が担う業務を検討し、そのうえで「どのような能力を持った人材が必要か」という要件を決定する必要があります。

合理的配慮を考慮する

障害者雇用促進法では、過重な負担にならない範囲で事業主は障害者に対して合理的配慮を提供することが義務づけられています。配属先や業務内容を決定する際には、合理的配慮についても考慮しておきましょう。合理的配慮を考慮する際の流れは次の通りです。